|

déjeuner v. intr. ; n. m.

I.◆ (v. intr.) Prendre le repas du matin. Déjeuner en vitesse le matin. Il a déjeuné à l’hôtel ce matin avant de partir. Déjeuner

d’un bircher*, déjeuner avec un café et des croissants. ⇒ dîner ; souper.

1 « Peut-être Laurent redoutait-il de se mettre à table, seul en tête-à-tête avec Helena

qui déjeunait toujours avant les autres ? Et buvant son café au lait, elle poursuivait sa contemplation,

les fenêtres de la salle à manger donnant aussi sur la prairie. Mais si chaque matin

était pour Laurent l’occasion d’une naissance, dans la journée il mûrissait, devenait

adulte. » C. Bille, Juliette éternelle, 1971, p. 40.

2 « Bruno s’est levé tôt, alerte et plein d’entrain. Il a accompagné ses camarades à la

gymnastique matinale, malgré le temps gris et pluvieux, est revenu tout rafraîchi

de la douche, a déjeuné de bon appétit. » J. Mercanton, L’Été des Sept-Dormants, 1974, p. 155.

3 « Le vieux avait bien prédit le temps. Il plut toute la nuit et le matin le brouillard

entourait les mayens*. Elle déjeuna de thé, du reste de cake et de plusieurs tranches de la petite tomme*. » C. Bille, Forêts obscures, 1989, p. 114.

4 « Elle prend son café en riant / Et me regarde à peine / Plus rien ne la surprend / Sur

la nature humaine / Ce pourquoi elle voudrait / Enfin si je le permets / Déjeuner en paix. » “Déjeuner en paix”, chanson tirée de l’album Engelberg de Stephan Eicher, Barclay, 1991.

5 « Afin de ne pas se louper, le Robert B. se met à l’heure d’été le samedi matin déjà :

vidéo, radio, réveil, frigo, horloges, montres, tout y passe. Ouf, presque une heure

de boulot. Le dimanche matin, le B. se lève pour déjeuner et entend sonner… midi. Comprenant sa crevée*, il a remis une heure pour tout remettre à l’heure. » Le Rai-Tiai-Tiai aidjolat [journal de carnaval, JU Ajoie], n° 18, 1995, p. 5.

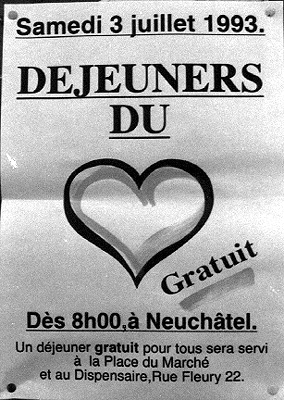

II.◆ (n. m.) Repas du matin, premier repas de la journée ; mets composant ce repas. Un déjeuner frugal, copieux. Préparer, servir le déjeuner. Prendre le déjeuner au

lit. Sauter le déjeuner. Manger un bon bircher* au déjeuner. ⇒ dix-heures ; dîner ; souper ; café complet.

6 « C’est une attaque, Mme Gaston a eu une attaque, elle est paralysée d’un côté, du côté gauche, mais non du

droit, mais du gauche voyons, c’est moi qui lui ai porté son déjeuner ce matin […]. » C. Colomb, Le Temps des anges, 1962, p. 108.

7 « Messe de sept heures, là-haut ; écoliers dans les ruelles ; étables qui s’ouvrent

et se ferment, répandant une odeur forte et des tiédeurs. Le coq s’ébroue. C’est une

journée qui commence dans le monde. […] Maman, à la cuisine, déplace des marmites,

des casseroles. Elle prépare notre déjeuner. » M. Zermatten, Les Sèves d’enfance, 1968, p. 188.

8 « Puis, dans le crépuscule matinal, Else et la servante se mirent à préparer le déjeuner des garçons, levés beaucoup plus tôt que d’habitude, la physio-nomie hébétée. » J. Mercanton, L’Été des Sept-Dormants, 1974, p. 128.

9 « Au déjeuner, café au lait, pain rassis, beurre, seré*. On dévore tout ce qui se présente, le lait ne manque pas ; à la traite du matin,

on en a coulé quatre cents litres, de quoi faire un fromage. » IttÇà, 1975, p. 149.

10 « En cas d’un déjeuner très complet, l’enfant se contentera, à 10 heures, de fruits secs ou frais. » Le Nouvel Illustré, 10 novembre 1976, p. 80.

11 « Depuis plusieurs jours je ne m’arrache pas du déjeuner, un livre accompagne mes deux oranges, mes tartines de beurre et mes quatre tasses

de thé que je sirote, le cerveau joint à l’estomac. Lire au réfectoire, à la fin de

ce petit repas du matin, sans quitter la table me donne une sensation aussi agréable

que celle de fumer. On est bien et le jour se lève. » M. Chappaz, L’Océan, 1993, p. 115-116.

12 « Les enfants, levés de bonne heure, leurs premières besognes accomplies, retrouvaient

leurs parents au déjeuner, composé de pain, de beurre, de confiture, de fromage et de café au lait. » M.-F. Schenk, Notre autrefois, 1993, p. 19.

Remarques. I. Comme verbe, déjeuner est attesté sans marque dans GR 1985, 2001 et NPR 1993, 2000 comme équivalent de

prendre le petit-déjeuner ; mais cf. « vx, région. » dans TLF et « autrefois » dans GLLF. — Certains locuteurs français emploient aussi petit-déjeuner comme verbe (on a petit-déjeuné « fam. » GR 1985 ; « par plaisant. » TLF s.v. déjeuner1 A) ; un tel usage est plutôt rare en Suisse romande (mais cf. cette attestation chez un auteur genevois contemporain : « […] sifflotent du Mahler en petit-déjeunant » N. Bouvier, Le Poisson-Scorpion, 1981, p. 186). — II. L’équivalent du français de référence, petit-déjeuner, s’entend et surtout se lit assez souvent en Suisse romande (v. ex. s.v. dix-heures), en particulier dans l’hôtellerie et la restauration, mais aussi dans la littérature ;

contrairement à déjeuner et à dîner, petit-déjeuner ne peut avoir qu’un sens et n’entraîne pas de malentendus, ce qui favorise sa diffusion.

Commentaire. Exemple classique de maintien d’un archaïsme en périphérie. Ce n’est guère que depuis

le début des années 1970 que la lexicographie française donne cet emploi comme marqué

(v. bibliographie), mais les premières attestations de déjeuner pour désigner le second repas de la journée (dans des synt. comme second déjeuner, déjeuner à la fourchette, grand déjeuner, etc., s’opposant à petit déjeuner, premier déjeuner, etc.) datent du début du xixe siècle (v. UllmannSém, p. 247-248 ; M. Höfler, ZrP 84, 301-308 ; GoosseDîner 1989).

Cette innovation sémantique originaire de Paris fut conditionnée par l’évolution des

pratiques sociales dans la capitale ; tout le système de la désignation des repas

y subit un déplacement qui eut pour conséquence l’apparition de petit déjeuner et le quasi-abandon de souper. Cette réorganisation du système ne s’est pas encore imposée dans toute la francophonie,

ni même dans toute la France, et l’emploi de déjeuner en référence au premier repas de la journée se maintient encore dans de nombreuses

zones : en français régional de France, on le relève dans le Nord, en Normandie, en Lorraine, dans le Haut-Jura,

dans la Côte-d’Or, l’Ain, le Rhône, l’Isère, et çà et là dans le Midi, à tout le moins

dans les régions rurales (v. bibliographie) ; il est également courant en Belgique

(d’où il est passé au Rwanda) et dans toute l’Amérique francophone. Aucun dictionnaire

français ne rend bien compte de l’extension géographique de cet emploi du mot. La

Suisse n’est mentionnée que dans PLi 1989 (et ses éditions postérieures) ; parmi les

provinces françaises, seul le Nord est parfois mentionné. V. maintenant DRF.

Bibliographie. Pier ; FEW 3, 95ab, disjejunare II 1 ; GPSR 5, 223a-225a ; « autrefois » GLLF 1972 ; BonnaudAuv 1976 s.v. repas d’âne ; SchüleListeLar 1978 ; « vx, région. » TLF ; ALEC, q. 178 ; RouffiangeMagny 1983 ; DaigleCajun 1984 ; JouannetRwanda 1984 ;

« vieilli ou rég. (Nord, Belgique) » GR 1985 ; DurafHJura 1986 s.v. dîner ; CanadRom 1, p. 36 (Br. Horiot sur l’usage lyonnais) ; MassionBelg 1987 ; MartelProv

1988 ; DFPlus 1988 ; « Belgique, Suisse » PLi depuis 1989 ; « usuel » MartinPilat 1989 ; « usuel » LepelleyBasseNorm 1989 ; BrasseurNorm 1990 ; LanherLittLorraine 1990 ; RLiR 55, 139-140 ;

CartonPouletNord 1991 ; BlanchetProv 1991 ; « déjeuner “repas du midi” progresse dans les villes » BoisgontierAquit 1991 ; « on ne parle guère du petit déjeuner » BoisgontierMidiPyr 1992 ; « usuel » VurpasMichelBeauj 1992 ; DQA 1992 ; « usuel » FréchetMartVelay 1993 ; LepelleyNormandie 1993 ; « usuel » BlancRouatVill 1993 ; « Nord, Belgique, Canada » NPR 1993 ; Lengert 1994 ; Belg 1994 ; « usuel » MichelNancy 1994 ; « usuel » RobezMorez 1995 ; « usuel » FréchetAnnonay 1995 ; SalmonLyon 1995 ; ThibQuébHelv 1996, p. 339 ; DHFQ 1998 ; FréchetAin

1998 ; DRF 2001 ; GR 2001.

Copyright © 2022, tous droits réservés

|