|

vacherin n. m.

1.◆

![vacherin [2]](../images/vacherin1.bis.jpg)

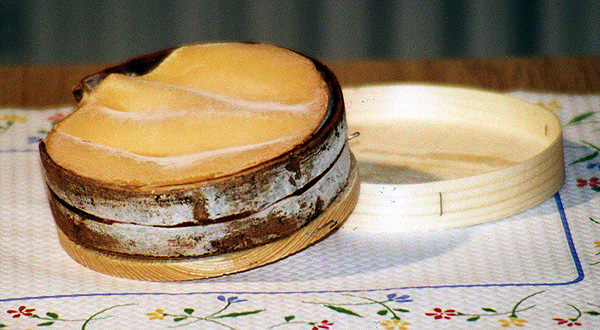

1 « Les Jurassiens sont têtus et actifs ; les Combiers* sont grippe-sous et non moins obstinés, leur ruse s’appuie sur une volonté irréductible

(c’est les Meylan, les Rochat, les mangeurs de vacherin du Mont-d’Or dans sa boîte ronde en sapin qui sent l’étable et le sous-bois !). » J. Chessex, Portrait des Vaudois, 1969, p. 191.

2 « Quotidiennement, on retourne les fromages et on les nettoie avec de l’eau faiblement

salée. Après trois semaines environ, ils sont mûrs. On les met dans des boîtes en

bois déroulé et on les livre aux détaillants. Aux Charbonnières [VD Le Lieu] un affineur

moyen fait mûrir 30 à 40 000 vacherins par hiver. Le poids de la pièce varie entre une livre et trois kilos. Autrefois les

petits formats n’existaient pas, on ne descendait pas au-dessous d’un kilo et demi.

Un bon vacherin se reconnaît à sa pâte veloutée, grasse et fondante, point trop cependant. La croûte

est dorée, pas trop foncée, car sinon le fromage est trop mûr. » P. Hugger, Le Jura vaudois, 1975, p. 185.

3 « Quant au vacherin de la Vallée [de Joux], rond de forme et rond de goût, c’est – quand il est servi

à point – un régal de longue durée. » E. Gardaz et al., Le Vin vaudois, 1975, p. 189.

4 « Mais si ces productions d’été [le jura* et la tomme*] n’ont jamais posé de problèmes, il n’en allait pas de même en hiver. Pendant les

mois qui précèdent l’époque des vêlages, les quantités de lait livrées par les paysans

diminuent singulièrement, au point que les petites laiteries de village ne disposaient

souvent plus des trois cent à quatre cents litres nécessaires à la préparation d’une

grande forme. C’est de cette nécessité, combinée avec un génie inventif considérable,

qu’est né le vacherin. Ce fromage à pâte molle, caillé, moulé, égoutté, pressé dans les laiteries de village,

est cerclé dès sa naissance d’une bande d’écorce de sapin qui va lui conférer une

des caractéristiques essentielles de son goût. Après deux jours au maximum, il sera

transféré dans une cave d’affinage. » J. Montandon, La Cuisine au fil du Rhône, 1977, p. 83.

5 « Quelle que soit l’origine du produit, les fromagers de la région du Jura et du pied

du Jura fabriquent ce fromage à pâte molle depuis des générations. “C’est le fromage de Noël par excellence. Comme la bûche, le vacherin se mange en famille le soir de Noël. C’est une tradition”. Une tradition qui s’est vue bouleversée vers la fin des années 80 avec les tristement

célèbres bactéries “listeria monocytogenes”. » Journal du Nord vaudois, 1992, p. 19.

6 « La fabrication du vacherin a débuté le premier septembre. Car, pour répondre à la demande des producteurs, la

Centrale du vacherin Mont-d’Or a avancé quelque peu l’arrivée sur le marché de ce fromage pétri de forêts

et de pâturages qui fait le bonheur des gastronomes. La vente a débuté mercredi 24 septembre

au lieu du 1er octobre comme le voulait la tradition. » 24 heures, 25 septembre 1997, p. 44.

Remarques. On dit aussi, par ellipse, du Mont-d’Or (nom d’une sorte de vacherin, d’après le nom d’une montagne de Franche-Comté ; v. CalletVaud,

Pier).

2.◆

7 « D’autre part […], la fondue, plat essentiellement régional, se prépare toujours avec

les produits du pays. Si les Neuchâtelois la revendiquent, c’est que leur vin pétillant

permet d’en réaliser d’excellentes ; les Vaudois tiennent le même raisonnement avec

le produit des vignobles de la Côte ; les Fribourgeois, seuls producteurs du célèbre

vacherin, ont dû se contenter d’eau pour la préparer, leur canton* ne disposant pas de vignes ! Ce qui ne les empêche pas, grâce au vacherin et au gruyère*, d’être revendicateurs aussi acharnés que les autres Romands de cette découverte ! » J. Montandon, Le Jura à table, 1975, p. 93.

8 « Un mot de la fondue d’abord, ce mets si romand que chaque canton* tend à s’en attribuer la paternité, ou tout au moins à posséder sa version personnelle.

Les Valaisans n’ont pas failli à cette tradition. Choisissant certains fendants* secs et légers, ils la confectionnent avec un mélange de fromage type gruyère* et de fromage à raclette*. Ce dernier n’a pas, comme le vacherin fribourgeois, l’inconvénient de se dissocier à haute température, et la fondue valaisanne peut

donc être servie bouillante. » J. Montandon, Le Valais à table, 1975, p. 142-143.

9 « L’économie laitière fribourgeoise concerne 15 000 personnes actives. Il se fabrique

dans le canton* quelque 1 200 000 kg de vacherin fribourgeois. Cette activité intéresse 80 fromageries villageoises, une importante usine laitière

[…] et plusieurs entreprises d’affinage et de commercialisation. Or, l’appellation

d’origine du vacherin fribourgeois n’est pas protégée par des mesures légales particulières. » Tribune-Le Matin, 30 mai 1977, p. 5.

10 « [publicité] Une fondue onctueuse… ne se conçoit pas sans des fromages de qualité.

Nos 4 variétés de vacherins fribourgeois sont soignées avec art et mélangées devant le client. » La Gruyère, 24 septembre 1977.

↪ V. encore s.v. cantonaliste.

Commentaire. Premières attestations (en SR) : latin médiéval vacherinos (1419) ; mfr. fromage vacheryn (1489) ; frm. fromage vacherin (1668), vacherin (1764) ; v. Pier. Dér. de vache, peut-être sur vacher, le vacherin ayant été à l’origine un fromage que le vacher fabriquait pour son usage

(d’après Gauchat, v. BGPSR). Type dialectal connu également en Franche-Comté et en

Savoie, dans les patois comme en français régional ; il a en outre été l’objet d’emprunts

par les dialectes alémaniques de Suisse (att. dès 1374, v. Steiner). Le mot est bien représenté dans la lexicographie générale,

mais on néglige souvent de citer la Suisse ; quant au vacherin fribourgeois, il n’est

presque jamais mentionné dans les dictionnaires français.

Bibliographie. GaudyGen 1820, 1827 ; MulsonLangres 1822 s.v. vachelin ; HumbGen 1852 ; CalletVaud 1861 ; GrangFrib 1864 ; BonNeuch 1867 ; Littré 1872 (cite

J.-J. Rousseau, 1764) ; BeauquierDoubs 1881 s.v. vachelin ; Gdf 8, 127c-128a ; “espèce de fromage mou qui se fait principalement dans les pays de montagne” Const DésSav 1902 ; « “petit fromage à pâte molle enfermé dans des caisses de bois mince, spécialité du Jura” ; “petite pièce de fabrication domestique, faite avec des restes de lait (Valais)” » BGPSR 6 (1907), p. 19-20 ; WisslerVolk 1909 ; FrançJJRouss, p. 45 (att. de 1764) ; SteinerLehnw 1921 ; Pier ; Brunot 6 (cite J.-J. Rousseau, 1764) ; BiseHBroye

1939, p. 305 ; FEW 14, 100b, vacca I 1 ; “fromage saisonnier suisse, préparé également dans le Jura français, à pâte molle et

très onctueuse, à croûte lavée” GLLF 1978 ; “(régional.) fromage de Franche-Comté, à pâte molle et onctueuse” GR 1985, 2001 ; ColinParlComt 1992 ; GagnySavoie 1993 ; Lengert 1994 ; “fromage au lait de vache, à pâte généralement molle et à croûte lavée, très crémeux,

fabriqué en Franche-Comté, en Savoie, en Suisse” TLF ; « il existe aussi un vacherin à pâte mi-dure, fabriqué dans le canton de Fribourg, qui

entre génér. dans la composition de la fondue » PLi 1998.

Copyright © 2022, tous droits réservés

|