tête-de-moine n. f. (parfois tête de moine)

◆ Fromage de lait de vache à pâte mi-dure, de forme cylindrique, que l’on racle en fines

tranches frisées qui s’enroulent sur elles-mêmes.

★ Jadis élaborée artisanalement dans quelques villages jurassiens, la tête-de-moine

est aujourd’hui fabriquée industriellement dans les districts de Moutier (BE), Courtelary

(BE) et Franches-Montagnes (JU), à base de lait cru provenant de vaches qui ne sont

pas nourries avec de l’ensilage. La tête-de-moine est un fromage de dessert. Produire des têtes-de-moine. ⇒ jura.

1 « Que le béotien qui se trouve pour la première fois en face d’une tête-de-moine n’aille pas commettre le sacrilège de l’entamer d’un coup de couteau vertical ! Ce

fromage doit se décalotter en enlevant la croûte supérieure sur une épaisseur d’un

bon demi-centimètre. La pâte doit ensuite se racler avec une lame large tenue en légère

oblique et en tournant régulièrement autour du fromage pour maintenir la surface bien

plane et permettre sa consommation totale. » J. Montandon, Le Jura à table, 1975, p. 82.

2 « Implantée à Saignelégier [JU], une nouvelle fromagerie a vu le jour, dédiée à la production

de la tête de moine. Curiosité typique jurassienne, cette dernière devrait regagner quelques lettres de

noblesse et autant de parts du marché alimentaire helvétique. Car avec l’inauguration

de la bâtisse, un concept de marketing conséquent a été imaginé pour redynamiser le

produit autrefois monacal. Les objectifs sont clairs : chaque Suisse devra digérer

une demi-tête de moine l’an. […] Avec une production annuelle de 1000 tonnes, les fabricants de tête de moine, réunis en association depuis 1978, espèrent à terme pouvoir écouler en Suisse pas

moins de 2000 tonnes de ce délice à pâte mi-dure. » L’Express, 19 octobre 1995, p. 15.

3 « La tête de moine, le jura* salé et la tomme* neuchâteloise au poivre étaient d’excellente qualité. » Courrier neuchâtelois, 13 mars 1996, p. 24.

4 « Je suis heureux qu’en Suisse un producteur se soit remis à faire du vacherin* au lait cru. Mais pour ce qui est de la tête-de-moine, il n’y a qu’un petit agriculteur, biologique, qui en fait d’une manière artisanale,

traditionnelle, alors que le reste n’a plus grand-chose à voir avec cette longue tradition.

[…] Je me souviens de la consistance crémeuse de ces têtes-de-moine, dont certaines avaient pour défaut de se fendre sur les bords. Elles étaient pansues,

alors qu’aujourd’hui elles sont droites comme si on avait tiré un fil à plomb pour

les fabriquer. » Femina, interview du restaurateur jurassien G. Wenger, 8 juin 1997, p. 54.

↪ V. encore s.v. jura.

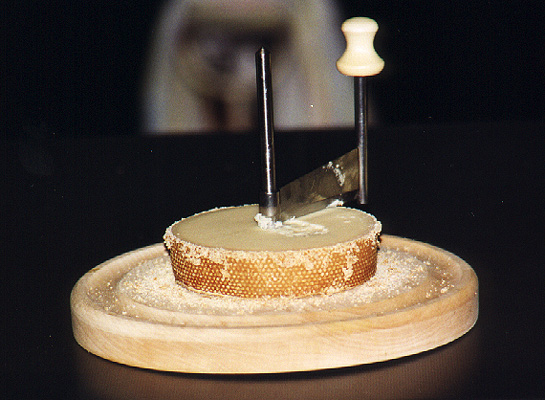

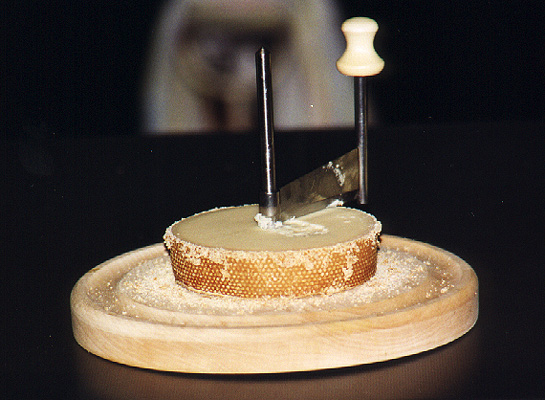

Remarques. Il existe depuis quelques années sur le marché (© 1987, Lagirolle SA, Lajoux FR) un

instrument spécial servant à racler la tête-de-moine, appelé girolle n. f. ; il s’agit d’un nom de marque déposé (« La girolle (pour la tête de moine) est menacée par les copies d’une maison danoise. » Courrier neuchâtelois, 22 novembre 1995, p. 3). Cet instrument est composé d’une base circulaire en bois

munie d’une tige centrale en métal, sur laquelle on embroche la tête-de-moine ; une

lame munie d’une poignée rotative et fixée à la tige centrale permet de racler le

fromage par un mouvement circulaire et régulier.

Commentaire. Première attestation : 1855 (tête de moine, v. Pier). Dénomination métaphorique, par analogie avec la tonsure des moines. La

même lexie a aussi désigné, en France, une espèce de gros fromage d’Auvergne (de 1493

à Lar 1876, v. FEW), et, dans le Doubs, un fromage de Gérardmer (Vosges) ; v. BeauquierDoubs

1881. — La tête-de-moine est exportée dans toute la Suisse et même à l’étranger sous

son appellation française ; on ne relève pas sur les étiquettes de terme allemand

ou italien pour la désigner.

Copyright © 2022, tous droits réservés