|

doctoresse n. f.

◆ Femme médecin. Consulter une doctoresse. La doctoresse est absente jusqu’à la fin du mois.

1 « Ah ! remarquait la doctoresse, elle n’a pas bronché ! Quand je pense à ceux qui hurlent à chaque piqûre. – C’est

une Valaisanne… répondit une autre voix. » C. Bille, Juliette éternelle, 1971, p. 203.

2 « Et ce matin, descendue en ville pour acheter des provisions et demander conseil à

la doctoresse, je suis entrée chez le cordonnier pour lui faire recoudre les serviettes de cuir

de mes enfants. » C. Bille, La Demoiselle sauvage, 1974, p. 147.

3 « Il [le Conseil* d’État] autorise la doctoresse R. D. à ouvrir un institut de massage sur le territoire du canton*. » La Terreur (journal de Carnaval, Valais), édition rouge, 1976, p. 6.

4 « [titre] Doctoresse au volant / Belle ivresse / Contrôlée avec 3,48 grammes d’alcool dans le sang, une

jeune femme médecin a été condamnée à Besançon (f) à six mois de prison avec sursis

[…]. » Le Matin, 17 octobre 1993, p. 23.

5 « [titre] Trois quarts des doctoresses confient avoir été harcelées sexuellement / Plus des trois quarts des femmes médecins

ont été harcelées sexuellement par un patient au moins une fois dans leur carrière. » Le Matin, 28 février 1994, p. 15.

6 « B. R., doctoresse à Sion, inscrit le placenta dans ses cours d’homéopathie. Elle a même rédigé une

petite note à destination des futures mères intéressées. » Le Nouveau Quotidien, 20 février 1995, p. 17.

7 « C. O. acceptait de remplir le transparent du stand de la place du Palais fédéral :

3000 francs pour un emploi de doctoresse à 20%, 1000 francs pour son mandat de député au Grand* Conseil, rien pour le 30% du temps restant consacré aux tâches ménagères. » L’Hebdo, 20 juin 1996.

8 « [titre] Cessation / Après vingt-sept ans de métier, la doctoresse popiste [= du Parti ouvrier populaire] de Renens a décidé de remettre* son cabinet. Un choix motivé par son élection au Conseil* national en octobre passé. » 24 heures, 22 mars 2004, p. 24.

Remarques. Inusité en fonction apostrophe.

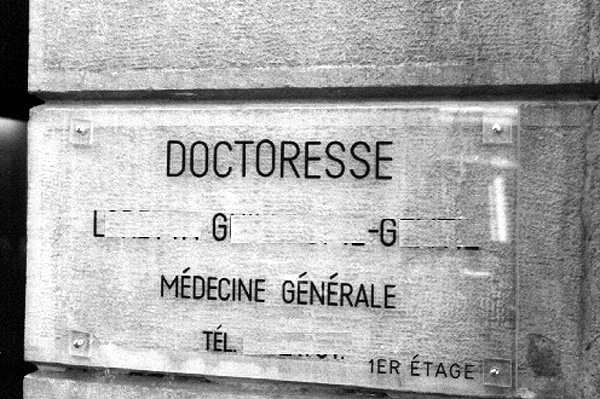

Commentaire. Ce mot est le plus souvent donné comme marqué dans la lexicographie, mais la nature

des marques varie beaucoup d’une source à l’autre (« famil. » DG 1893 ; « heute veraltet » FEW ; « peu usité » Rob 1954 ; « tend à vieillir » GLLF 1972 ; « vieilli (on dit plutôt docteur) » PR 1972 à NPR 1993 ; « vx » Lexis 1975, 1992 ; « vieilli » GR 1985 ; « vx » PLi 1988 ; « fam. » PLi 1989 ; « peu usité » DHLF 1992 ; « langue familière » GrevisseGoosse13). Une enquête publiée en 1949 (StehliFemBildung) révélait que doctoresse était en fait très bien connu à l’époque, à tout le moins dans l’usage oral, autant

en Belgique et en France qu’en Suisse romande (« In der Westschweiz hat sich das Femininum une doctoresse zur Bezeichnung einer Ärztin ebenfalls gut eingebürgert. Die Formen une femme médecin, docteur en médecine oder das einfache Maskulinum un médecin tauchen in den Städten Genf, Lausanne und Neuenburg neben doctoresse ganz vereinzelt auf. » op. cit., p. 38). Dans la base Frantext, un seul auteur fournit des attestations postérieures

à 1966 (G. Mordillat, Vive la sociale, 1981, p. 64 et passim). Quoi qu’il en soit de l’usage en France, doctoresse est resté jusqu’à nos jours courant et neutre en Suisse romande (ainsi qu’en Belgique,

selon une comm. pers. de Michel Francard, 15 août 1997). On le relève entre autres sur les enseignes des

cabinets de certaines femmes médecins, ce qui montre qu’il n’est pas limité à la langue

parlée ou familière. Il est également courant sous les formes abrégées Dresse ou Dr.esse X.Y. Les propositions de féminisation du français de Belgique (une docteur, v. FémBelg 1994 ; peu suivi jusqu’à présent) et du Québec (une docteure, DFPlus 1988 et DQA 1992) n’ont pas cours en Suisse romande.

Copyright © 2022, tous droits réservés

|