|

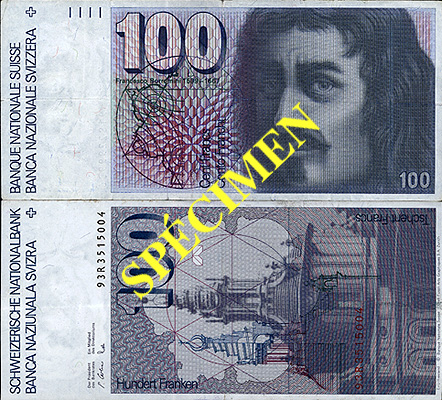

Borromini n. m. inv.

◆ (plais.) Ancien billet de cent francs suisses. Une liasse de Borromini. ⇒ thune ; vreneli.

1 « Le vendeur, rassuré par la gentillesse du vieil homme et la perspective d’une juteuse

affaire, allonge un ou deux Borromini. » Le Matin, 31 août 1990.

2 « L’histoire a traversé la Suisse à la vitesse de l’éclair : un jour un client d’une

grande banque a voulu retirer 1000 francs dans un Bancomat*. La machine lui a généreusement servi 250 “Borromini”. » Le Nouveau Quotidien, 14 avril 1993, p. 3.

3 « Ah, les clients japonais ! À voir plonger dans les caisses des flots de Borromini, de billets de 1000 et 10 000 yens, de traveller’s chèques de toutes les couleurs,

je réalise à quel point ils sont le lait et le miel du commerce touristique. » L’Hebdo, 15 juillet 1993, p. 11.

Remarques. Peu usité à l’oral. — L’emploi de la majuscule à l’initiale et l’invariabilité grammaticale

du substantif suggèrent que son étymon est encore bien perçu comme un nom propre.

Commentaire. Emploi métonymique plaisant. Les billets de cent francs suisses portaient, de 1976

à 1998, l’effigie de Francesco Borromini, architecte baroque originaire du Tessin,

né à Bissone près de Lugano en 1599 et mort à Rome en 1667. L’usage de ce terme s’était

largement répandu à partir de 1987, à l’occasion d’une campagne de publicité des CFF* qui offrait un abonnement annuel à demi-tarif pour le prix d’un Borromini. Il semblait cependant mieux connu en Suisse alémanique et au Tessin qu’en Suisse

romande. Pour des créations métonymiques parallèles, cf. frm. Pascal n. m. “billet de cinq cents francs français” (1973, 1980, ColinArgot) ; bonaparte “id.” (1977, CaradecArgot > ColinArgot).

Bibliographie. VSI 2, 1210 ; ColinArgot 1990.

Copyright © 2022, tous droits réservés

|