|

rebibes n. f. pl.

1.◆ Copeaux d’un fromage dur raboté avec un objet tranchant et que l’on sert, entre autres,

pour accompagner un apéritif au vin blanc.

1 « Un apéritif sur mesure ? Prenez un morceau de sbrinz [= variété suisse de fromage

à pâte dure du genre parmesan], un couteau à éplucher et taillez de belles “rebibes” c’est-à-dire de beaux copeaux. […] Servez avec cela un vin du pays. » Trente Jours, 1er août 1969, p. 13.

2 « Une réception était alors organisée au chalet*, après que le public eut été invité à danser avec les figurants. Rebibes et vin blanc étaient à l’honneur. » 24 heures, 13-14 août 1977, p. 11.

3 « C’est ainsi rangés, comme des disques de phonographe sur leur support, que ces fromages

sécheront deux à trois ans avant de pouvoir être, sur les rabots spéciaux fabriqués

par les artisans du secteur, débités en copeaux d’une extrême finesse, ces “rebibes” qui font si bon accompagnement à un verre de blanc d’Aigle ou d’Yvorne. » J. Montandon, La Cuisine au fil du Rhône, 1977, p. 49.

4 « Enfin, viennent les rebibes, des copeaux que l’on fait en coupant un fromage vieilli et bien dur avec un rabot

spécial. C’est à la fois très joli et très bon. » Cuisine actuelle, février 1993, p. 57.

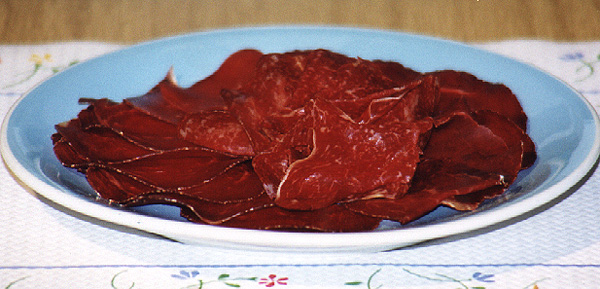

◇ (par ext.) Copeaux de viande séchée.

5 « En barquette et privée d’air, la viande reste humide et un tantinet caoutchouteuse

– beaucoup la préfèrent ainsi. Pour économiser quelques sous, jetez-vous sur les rebibes, ces “déchets” emballés sous vide ne coûtent que 54 francs le kilo. Chez D., les rebibes ont un autre aspect : parsemées de gras, elles sont épaisses. Ni vraiment mauvaises,

ni vraiment bonnes, elles sont passées inaperçues dans la sélection […]. » Le Nouveau Quotidien, 29 avril, 1994, p. 25.

◇ (fig.) Miettes, petits restes.

6 « Que voulaient ces Méridionaux [les Tessinois] ? Créer leur propre université ! Revendiquer

leurs rebibes ! Je vous en prie ! En ces temps de disette ! Soyons sérieux. » Le Nouveau Quotidien, 15 décembre, 1994, p. 1.

2.◆ fromage à rebibes, fromage dur dont on fait des copeaux. ⇒ gruyère.

7 « Dans les vallées du Pays-d’Enhaut et des Ormonts, on trouve un fromage que les habitants

de ces régions appellent “fromage dur”, qui est toutefois mieux connu sous le nom de “fromage à rebibes”. Pourquoi ce nom ? […] / – Ce nom vient du fait qu’en le “rabotant”, on forme des copeaux. / – Comment le fabrique-t-on ? / – Il n’y a pas de fabrication

spéciale, et ce fromage est fait de la même façon que le gruyère*. Mais au moment où les pièces arrivent à maturité, soit au bout d’une dizaine de

mois, nous choisissons celles qui sont le plus fermes et qui ne pèsent pas plus de

vingt kilos et nous les entreposons dans une autre cave. […] – Existe-t-il une légende

à propos du fromage à rebibes ? – Je sais qu’on raconte, dans les Ormonts, que, chaque fois qu’un garçon naissait,

on laissait sécher le fromage fait ce jour-là pour le manger seulement le jour de

son mariage. » Construire, septembre 1972.

8 « Les sortes de fromages fabriqués en Suisse se répartissent ainsi : 1. Fromages à pâte

dure : Sortes principales : emmental*, gruyère*, sbrinz [v. ci-dessus sous 1], fromage à rebibes. » 24 heures, 22 avril 1977, p. 16.

9 « [légende d’une photo] Séchage du fromage à rebibes : M. J. H., président de la Commission de promotion de la coopérative de l’Etivaz

[VD]. » Construire, 12 juin, 1996, p. 31.

◇ (par ellipse) rebibe(s) n. m. sg. Ce fameux rebibe(s).

Localisation. À l’origine essentiellement 〈Canton de Vaud〉 et 〈Canton de Fribourg〉, mais aujourd’hui connu dans toute la 〈Suisse romande〉.

Commentaire. En français régional, un type bibe n. f. “copeau de bois en forme de ruban, planure” est attesté dans NE de 1825 à 1913 et dans FR de 1773 à 1868, mais est aujourd’hui

tombé en désuétude. Dans les patois, on le rencontre dans les Préalpes, le Jura suisse

et le Jura français. Approximativement à la même époque, on employait dans VD et partiellement

dans FR le synonyme rebibe. Le sens actuellement vivant de “copeau de fromage” s’est développé en patois vaudois à la fin du xixe siècle (le premier exemple connu apparaît dans le Conteur Vaudois, 21 février 1880, n° 8, p. 2b) ; il n’est cependant pas documenté en fr. avant 1969 (v. ex. ci-dessus). — À ajouter à FEW 1, 347b, bib- auprès de GrCombe biba “copeaux que fait le rabot”. — Une publicité pour un wagon-restaurant des CFF* de 1994 donne les équivalents suisses suivants : all. Hobelkäse n. m., it. formaggio a trucioli n. m. — Le sens de “guimbarde” cité par Pier sous rebibe 1 (avec des attestations de 1628 à 1874) a une tout autre origine, comme cette source

le laisse entendre : ces matériaux sont à ajouter à FEW 19, 143a, arabe rabĀb(a) II 2.

Bibliographie. DeveleyVaud 1808, n° 103 ; DeveleyVaud 1824 ; GuilleDial 1825, p. 39 (bibe) ; CalletVaud 1861 ; GrangFrib 1864 ; GrangFrib 1868 s.v. bibe ; OdinBlonay 1910, p. 467b ; Pier s.v. bibe et rebibe ; GPSR 2, 383b s.v. bi̩ba 1 ; Had 1983 (la référence à la « tête de moine » est inappropriée) ; Pid 1983, 1984 ; Nic 1987, 1990 ; ArèsParler 1994 ; OffScrabble

1995 (avec fausse indication de genre : « rebibe n. m. », qui ne peut s’appliquer à la définition “copeau”) ; PLi 1998.

Pierre KNECHT

Copyright © 2022, tous droits réservés

|